Startseite / TVT und LE / Gerinnungsstörung

Wie Sie Blutgerinnungsstörungen in den Griff bekommen

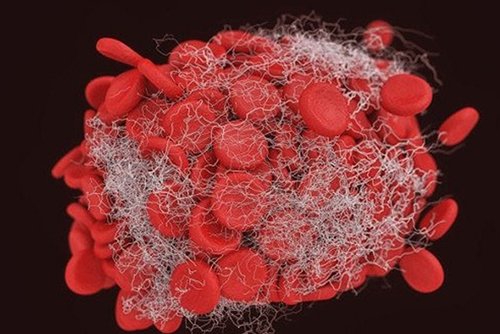

Die Hämostase ist ein lebenswichtiger und hochkomplexer Prozess. Kommt dieser aus dem Gleichgewicht, kann es entweder zu einer verstärkten Blutungsneigung kommen oder zur Bildung von Thrombosen. Gerinnungshemmer kommen dann zum Einsatz, wenn das Thromboserisiko reduziert werden soll.

Inhaltsverzeichnis:

Was ist eine Gerinnungsstörung?

Die Blutstillung (Hämostase) ist ein sehr komplexer Prozess im Körper, bei dem Blutgerinnungsfaktoren in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert und wieder abgebaut werden. Das Ziel dieses Vorgangs ist es, im Falle einer Verwundung die Blutung zu stoppen und die Heilung des verletzten Blutgefäßes zu fördern und so das Blutgefäßsystem aufrechtzuerhalten. Ist dieser Ablauf gestört, spricht man von einer Gerinnungsstörung. Dabei kann die Gerinnung des Blutes entweder zu schwach oder zu stark erfolgen.1 Je nachdem, was vorliegt, nennt man eine solche Gerinnungsstörung

- entweder hämorrhagische Diathese (Minuskoagulopathie), diese geht mit einer erhöhten Blutungsneigung einher,

- oder Thrombophilie (Pluskoagulopathie), dabei kommt es vermehrt zur Ausbildung von Thrombosen.

Risiken einer Gerinnungsstörung

Blutgerinnungsstörungen können schwerwiegende Folgen haben. Durch eine zu starke Gerinnung können sich Blutgerinnsel bilden, die zur Verstopfung von Blutgefäßen etwa im Gehirn, im Herz oder in der Lunge führen können. Es besteht das Risiko, dadurch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Lungenembolien zu erleiden.2 Besonders häufig kommen Beinvenenthrombosen vor. Eine zu schwache Gerinnung birgt dagegen die Gefahr, dass Blutungen schon bei kleinen Verletzungen schwer zu stoppen sind.3

Ursachen für die Entstehung von Blutgerinnseln

Blutgerinnsel, auch Thromben genannt, entstehen nicht nur nach äußeren Verletzungen. Auch folgende Risikofaktoren begünstigen die Bildung von Blutgerinnseln:2

- langsam fließendes Blut (z. B. durch krankheitsbedingtes langes Liegen)

- große Operationen

- Schäden an den Innenseiten der Gefäße, an denen sich Blutplättchen und andere Substanzen ansammeln können (z. B. bei Arteriosklerose)

- angeborene Erkrankungen, die mit einer erhöhten Gerinnungsneigung einhergehen (z. B. Protein-S-Mangel, Faktor-V-Leiden)

- Einnahmen bestimmter Medikamente (z. B. Antibabypille)

- Krebserkrankung

Um die Bildung von Blutgerinnseln zu vermeiden, werden Gerinnungshemmer4 eingesetzt.

Welche Arten von Gerinnungshemmern gibt es?

Gerinnungshemmende Medikamente (umgangssprachlich „Blutverdünner“) senken das Risiko für die Bildung von Thrombosen und Embolien, indem sie die Blutgerinnung verlangsamen.4 Im Allgemeinen wird zwischen Antikoagulanzien und Thrombozytenaggregationshemmern (TAHs) unterschieden:

- Antikoagulanzien hemmen die Bildung oder Wirkung von Gerinnungsfaktoren.

- TAHs verhindern die Aggregation von Blutplättchen.

Thrombozytenaggregationshemmer

Die Wirkstoffgruppe der TAHs ist sehr heterogen. Was sie eint, ist die Tatsache, dass alle von ihnen Arzneistoffe sind, die auf unterschiedlichen Wegen die Thrombozytenaktivierung hemmen.5 Man unterscheidet

- Cyclooxygenaseinhibitoren (z. B.: Acetylsalicylsäure),

- Glycoprotein-IIb/IIIa-Rezeptorantagonisten (z. B.: Abciximab, Eptifibatid, Tirofiban),

- P2Y12-Rezeptorantagonisten/ADP-Rezeptorantagonisten (z. B.: Ticlopidin, Clopidogrel, Prasugrel),

- Phosphodiesteraseinhibitoren (z. B.: Dipyridamol und Cilostazol),

- Prostacyclinrezeptoragonisten (z. B.: Iloprost, Treprostinil und Epoprostenol) und

- Von-Willebrand-Faktor-Inhibitoren (z. B.: Caplacizumab).5

Die Hauptindikationsbereiche für den Einsatz von TAHs sind (je nach Substanz) die Therapie und Prophylaxe von Myokardinfarkten sowie die Thromboembolieprophylaxe nach einer perkutanen Koronarintervention und Stentimplantation.5

Antikoagulanzien

Zu den Antikoagulanzien zählen folgende verschiedene Wirkstoffklassen:

- Die schnell wirksamen Heparine bilden Komplexe mit Antithrombinmolekülen. Diese sorgen für eine Hemmung aktivierter Gerinnungsfaktoren. Heparine werden in der Thrombosetherapie und -prophylaxe eingesetzt. Aufgrund der parenteralen Applikation eignen sie sich nur bedingt für die Langzeitantikoagulation.4, 6

- Die Vitamin-K-Antagonisten (VKAs) sind Cumarinderivate, die die Vitamin-K-abhängige Synthese von Gerinnungsfaktoren in der Leber inhibieren.7 Aufgrund ihres Wirkmechanismus setzt die Wirkung der VKAs langsam ein und klingt langsam ab. Die Dosis muss individuell angepasst und der Effekt auf die Blutgerinnung regelmäßig kontrolliert werden.7 Indikationsgebiete für die VKAs sind die Therapie und die Prophylaxe von Thrombosen und Embolien, zum Beispiel bei Vorhofflimmern.

- Eine Weiterentwicklung auf dem Gebiet der oralen Antikoagulanzien sind die Nicht-VKA oralen Antikoagulanzien (NOAKs). Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Gerinnungsfaktoren Thrombin (im Falle von Dabigatran) oder Xa (im Falle von Edoxaban, Apixaban und Rivaroxaban) direkt hemmen.8 Deshalb werden sie auch als direkte orale Antikoagulanzien (DOAKs) bezeichnet. Sie haben einen voraussehbaren Wirkeffekt, weshalb eine regelmäßige Kontrolle der Gerinnungswerte nicht notwendig ist. Die NOAKs werden beispielsweise zur Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern oder in der Therapie und Prophylaxe der venösen Thromboembolien eingesetzt. 8

Quellen:

-

- Gerinnungsstörung. DocCheck Community GmbH (Februar 2018) Online verfügbar unter: https://flexikon.doccheck.com/de/Gerinnungsst%C3%B6rung (abgerufen am 08.02.2021).

- Vorhofflimmern: Was sind Blutgerinnsel und wie entstehen sie? Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Oktober 2020). Online verfügbar unter: https://www.gesundheitsinformation.de/kurz-erklaert-kopie_4307.html (abgerufen am 05.02.2021).

- Hämophilie (Bluterkrankheit). Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (August 2019). Online verfügbar unter: https://www.gesundheitsinformation.de/haemophilie-bluterkrankheit.html (abgerufen am 05.02.2021).

- Vorhofflimmern: Was sind Gerinnungshemmer und worauf muss man achten? Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (Oktober 2020). Online verfügbar unter: https://www.gesundheitsinformation.de/kurz-erklaert-kopie_4308.html (abgerufen am 05.02.2021).

- Thrombozytenaggregationshemmer. Gelbe Liste Online – Medizinische Medien Informations GmbH (November 2020). Online verfügbar unter: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/thrombozytenaggregationshemmer (abgerufen am 07.02.2021).

- Heparin. Gelbe Liste Online – Medizinische Medien Informations GmbH (Mai 2020). Online verfügbar unter: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Heparin_225 (abgerufen am 08.02.2021).

- Vitamin-K-Antagonisten. Gelbe Liste Online – Medizinische Medien Informations GmbH (Januar 2019). Online verfügbar unter: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/vitamin-k-antagonisten (abgerufen am 08.02.2021).

- Direkte Orale Antikoagulantien (DOAK, NOAK). Gelbe Liste Online – Medizinische Medien Informations GmbH (Dezember 2019). Online verfügbar unter: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/direkte-orale-antikoagulantien-doak-noak (abgerufen am 08.02.2021).

Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:

Sicherheit von NOAKs bei Thromboembolien

Eine Cochrane-Metaanalyse hat die wichtigsten kontrollierten Studien mit insgesamt fast 30.000 Patienten zum Thema „NOAKs bei tiefer Venenthrombose“ ausgewertet.1 Die wichtigsten Ergebnisse dieser Analyse können Sie hier nachlesen.

Diagnose TVT – Klinische Symptome häufig unspezifisch

Etwa 160.000 tiefe Beinvenenthrombosen (TVT) werden in Deutschland jedes Jahr diagnostiziert.1 Doch Experten gehen davon aus, dass es eine erhebliche Dunkelziffer gibt. Alles Wichtige zur Diagnostik der TVT finden Sie hier im Überblick.

Tiefe Venenthrombose und Lungenembolie

Venöse Thromboembolien treten bei zwei Dritteln der Patienten als tiefe Venenthrombose (TVT) und bei einem Drittel als potenziell lebensbedrohliche Lungenembolie auf.2 Lesen Sie hier Wissenswertes über die Entstehung und Risikofaktoren einer TVT.